‘우리가 인디언으로 알던 사람들’:

북아메리카 원주민 문화와 역사에 관한 전시회, 아쉬워도 볼 만하다

〈노동자 연대〉 구독

북아메리카 원주민에 관한 전시회 ‘우리가 인디언으로 알던 사람들’이 국립중앙박물관 기획전시실에서 열리고 있다.

박물관

현대 박물관의 시작은 18~19세기 서구 열강이 제국을 홍보하고 미화하는 것이었다.

1900년에는 아프리카 대륙의 90퍼센트 이상이 식민지였다. 당시 식민 제국들의 국립 박물관은 지금도 소장품 대부분이 식민지에서 훔쳐 온 엄청난 규모의 ‘장물’(광물, 식물, 동물, 유물)들이다.

다른 나라들에서도 국립 박물관과 기념관은 국가가 역사를 통제하는 수단의 하나다.

한국에서도 국립중앙박물관, 전쟁기념관, 독립기념관, 대한민국역사박물관 등 주요 박물관·기념관들이 중앙 부처들의 산하 기관들로 운영된다.

동시에 국립 박물관과 기념관 등은 노동계급이 무료 또는 적은 비용으로 교육과 문화 예술을 누리는 공간이기도 하다. 종종 주민 센터와 지역 도서관보다 더 나은 공공서비스를 제공한다.

물론 그렇다고 국가의 역사 통제 역시 완벽한 건 아니다.

박멸

〈우리가 인디언으로 알던 사람들〉은 1, 2부로 구성된다. 1부는 북미 원주민의 의식주와 풍속에 관한 전시다. 의외로 북아메리카 원주민 문화의 상당 부분이 유럽의 신문물과 결합 발전한 것임을 알 수 있다.

2부에는 미군이 벌인 원주민 추방과 학살 전쟁, 원주민들이 벌인 저항의 역사가 있다. 〈노동자 연대〉의 독자들은 이 부분이 너무 짧아서 아쉬울 것이다.

그래서 나는 이 두 가지를 보충하겠다. 하나는 원주민 인종청소의 역사다.

1500년경 북아메리카 원주민 인구는 거의 600~800만 명쯤으로 추산된다. 그러나 1800년경에는 (오늘날 미국 땅에) 60만 명쯤, 1900년경에는 25만 명쯤밖에 되지 않았다. 400년 만에 거의 95퍼센트가 절멸된 것이다.

북아메리카 버지니아에 처음 정착한 영국인들은 원주민들의 도움 덕분에 식량을 얻고 작물을 재배해 생존할 수 있었다.

하지만 이후 그들은 원주민 마을과 식량을 불태우고 농작물을 제거하고 원주민들을 학살했다. 평화회담을 하자고 초대해 놓고 독이 든 술을 줘 원주민 200명을 독살하기도 했다.

“미개,” “짐승,” “제거,” “박멸”이 원주민에 대한 제국주의의 키워드였다.

대영제국은 식민지에서 원주민 땅을 강탈하는 동시에 본국에서 가난한 사람들의 공유지를 박탈했다(인클로저 운동). 역시 폭력과 사기로 점철된 강탈이었다.

땅을 잃은 농민 상당수가 식민지로 떠나거나 끌려갔고 배를 타고 가는 대가로 3~7년간 무보수로 노예처럼 일했다. 식민지 농장주 등은 이렇게 벌어들인 돈으로 다시 본국의 공유지를 사들였다.

노예 소유주들도 원주민 “박멸”을 원했다. 흑인 노예 농장을 늘리고 면화 생산을 늘리기 위해선 원주민들의 비옥한 땅이 필요했다. 영국과 미국이 벌인 원주민 인종청소는 정착민 식민 지배의 모델이 됐다.

이는 히틀러를 크게 고무했고 이스라엘 지배자들한테도 귀감이 됐다.

미국 자신의 해외 전쟁들에도 반영됐다. 베트남에서 아프가니스탄까지 미군은 적진을 “인디언 거주지”라 불렀고 빈 라덴 사살 작전에서 그를 “제로니모”(아파치족 전쟁 지도자)라 불렀다.

저항

1960년대 사회 전반의 투쟁이 커지면서 1968년 북아메리카 원주민 운동이 재등장했다. 1970년대까지 미국 정부는 원주민 문화를 탄압했다.

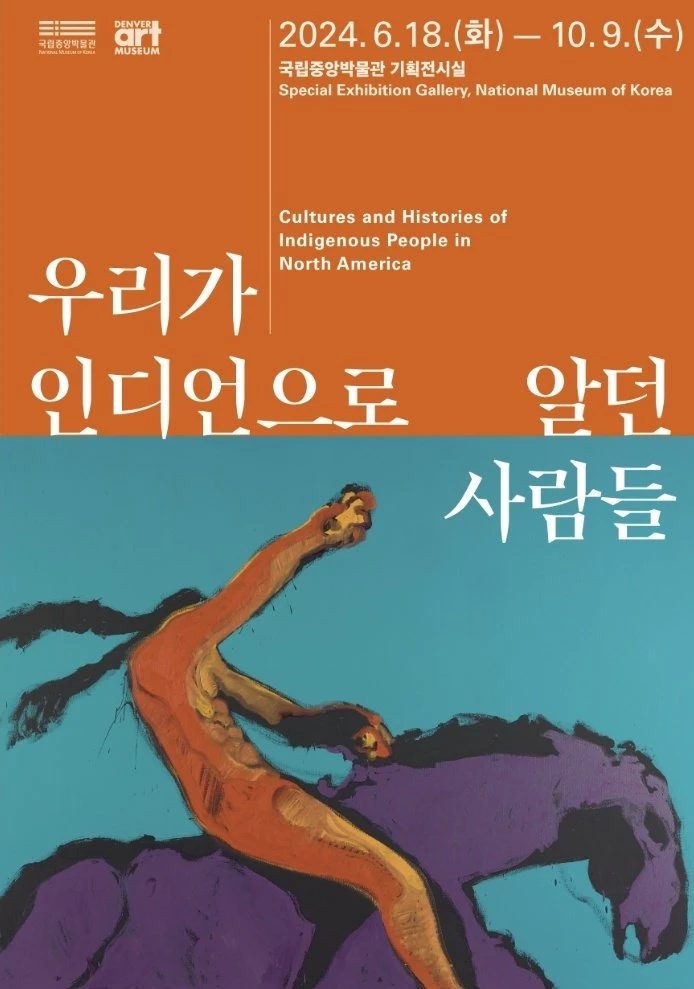

당시 원주민 화가 프리츠 숄더가 그린 ‘인디언 파워’(1972)가 이번 전시회의 메인 포스터(위)다.

주먹을 치켜든 인디언의 모습이 1968년 멕시코시티 올림픽 시상대에서 검은 장갑을 끼고 주먹을 치켜든 흑인 육상 선수 토미 스미스, 존 카를로스와 묘하게 겹친다.

블랙파워를 상징했던 그 장면만큼이나 이 그림 역시 원주민 운동의 시각적 상징으로 널리 사용됐다.

※〈우리가 인디언으로 알던 사람들〉은 국립중앙박물관에서 10월 9일까지, 부산시립박물관에서 10월 28일부터 내년 2월 16일까지 열릴 예정이다. 관람료는 성인 1만 원, 청소년 7000원, 어린이 5000원.